di Savina Tamborini

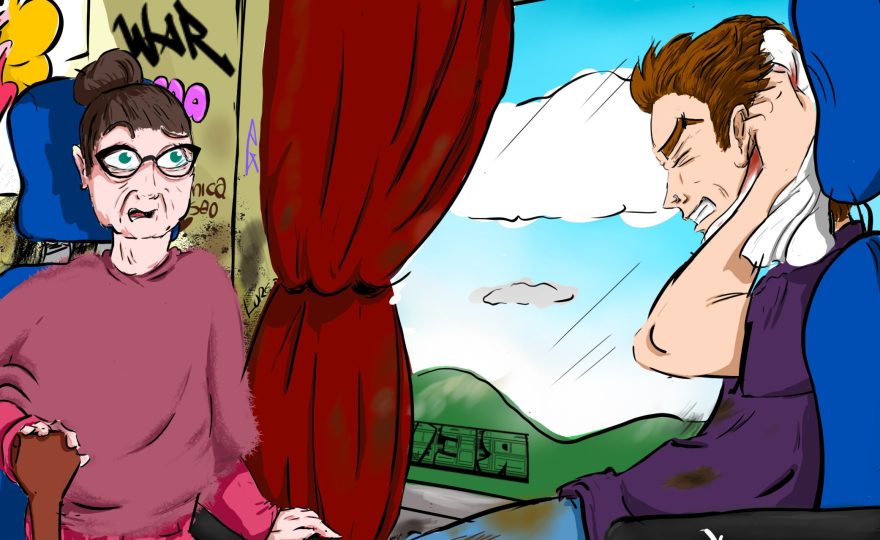

Illustrazione di Ottavia Marchiori

Le porte del tornello si aprono e io mi infilo dentro, appiccicato dietro la vecchia col cane che tira.

Il tornello si richiude e mi schiaccia la gamba.

Mi struscio la mano sui jeans dove la vita ha colpito duro.

E va beh, anche questa volta è andata.

Ho il telefono in mano; squilla il pezzo di Frozen sulla libertà che ha scelto Irina. Sono loro.

Chiudo e riparte.

Bip bip bip, arrivano anche i messaggi. Accidenti! Mi sono alle calcagna.

Ficco il telefono in tasca.

E ora come faccio a ridargli tutti quei soldi? Mannaggia a me!

Perché ho puntato tutto sul rosso? Sul nero dovevo puntare, merda!

Il treno parte in uno stridio di ferraglia. Let it go, let it go. Il vagone puzza di birra.

Evito la pozza e mi siedo accanto a una donna col passeggino.

Lei si gira verso la bimba. «Giulia, senti, la canzone che ti piace tanto!».

Alla bimba non frega niente perché sta giocando con l’Ipad.

Ammicco: «L’ha scelta mia figlia».

Ma neppure a me frega un cazzo di Frozen, con la banda del Buco attaccata al culo.

E mò che faccio?

La donna mi sorride a denti bianchi e labbra rosse. Let it go.

Abbasso lo sguardo, infilo la mano nella tasca, prendo il telefono, ancora loro, me lo rimetto in tasca e lo stringo forte.

Let it go, let it go. Can’t hold it back anymore. Let it go, let it go.

Il pelato coi baffi vicino alla vecchia scuote il capo: «Non c’è più rispetto».

La vecchia col cane si mette la mano sull’orecchio: «Almeno faccia la cortesia di togliere la suoneria. Pe’ carità, bella canzone, però…».

Let it go, let it go.

La donna sbatte le ciglia lunghe: «Ma non risponde?».

Chiudo.

Mi gratto la barba.

Niente, non mollano. Forse ha ragione lei, devo rispondere.

Il treno si ferma alla prima stazione.

Entrano i controllori, rimango seduto, le porte si chiudono e il treno riparte come una prigione.

«Biglietto prego».

Il cuore accelera: e ora?

Prossima fermata Colonna Galleria.

Uno, due, tre, conto i secondi.

Ce ne vogliono ancora tanti, troppi prima di arrivare.

Un ragazzo alto col berretto Trenitalia avanza, l’altro si piazza a guardia delle porte: è basso e tarchiato, forse con una spallata ce la faccio.

Cazzo, eccolo che arriva.

«Biglietto prego».

Let it go, let it go.

Rispondo così prendo tempo: «Pronto».

La voce del Buco è altissima.

Allontano la cornetta, ma la riavvicino quando il controllore si mette davanti a me, sbuffa.

«Ma mi ha sentito? Il biglietto prego».

Non ce l’ho il cazzo di biglietto.

Faccio finta di niente: «Sì, certo Buco, però…».

«Allora, quanto devo aspettare?».

Reggo il cellulare tra la spalla e la mandibola: «Ma non vede che sono occupato? No Buco, non dico a te, sì sì lo so, te li darò ’sti cazzo de sordi, ma so’ impicciato, Buco, scusa un attimo, rimani in linea».

La vecchia col cane alza gli occhi al cielo, il pelato tossicchia di disappunto.

Dalla tasca dietro al culo tiro fuori il portafoglio; lo apro, mi cade dalle mani.

Sessantacinque, sessantasei, sessantasette, secondi infiniti, ma quanto cazzo ci vuole?

Il controllore batte il libretto sul palmo della mano: «Allora?».

Cerco nel portafoglio: «Ma dove l’avrò messo? Qui non c’è…».

Il controllore fa un cenno al compare tozzo.

Lui avvicina la radiotrasmittente alla bocca, muove le labbra e mi fissa.

Il Buco mi urla all’orecchio: «Io t’ammazzo e ammazzo pure Irina se non mi ridai i sordi che t’ho prestato».

Li vuole oggi, adesso, subito.

Mi prendo la testa tra le mani.

«A pezzo de merda, metti la telecamera, guarda se nun ce credi!».

Il Buco sposta l’inquadratura, Irina entra in camera e singhiozza: «Papà, papà».

Mi alzo di scatto: «Amore, non ti preoccupare, papà viene subito. E tu, brutto Buco de…».

Indugio, metto una mano a coprire la bocca: «Non ti az-zar-da-re a toc-car-la».

Il controllore mi afferra per un braccio: «Ma questo biglietto ce l’ha o no?».

Lo strattono, mi riafferra.

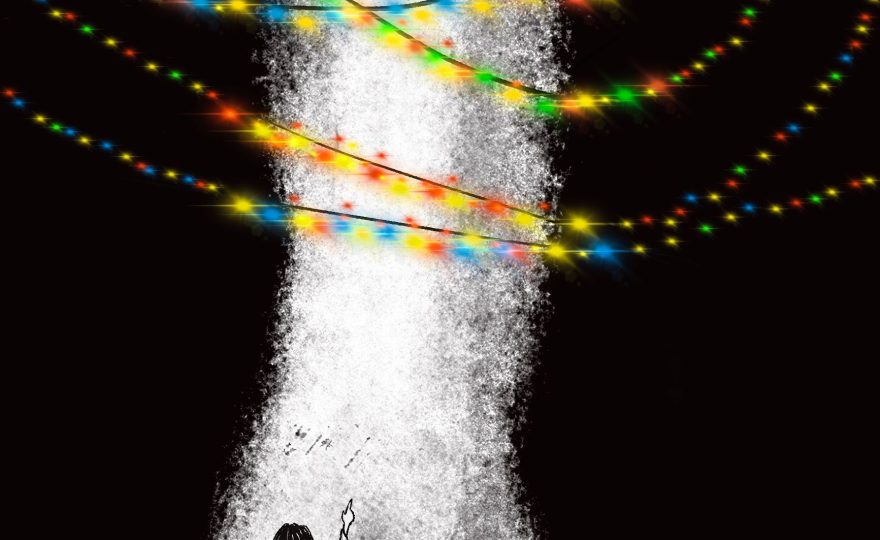

Treno in arrivo a Colonna Galleria.

Il treno rallenta.

Tre, due, uno, le porte si aprono.

Con un colpo butto giù il controllore che cade in braccio al pelato.

Mi fiondo fuori dando una spallata al tarchiato. Strike.

Per bloccare la via di fuga si sono messi in mezzo altri quattro guardiani. Corro dalla parte opposta, devo scendere sui binari e attraversarli, scavalcare e raggiungere la banchina. Un gioco da ragazzi.

Irina, tesoro, papà sta arrivando e stasera andiamo a mangiarci una bella Margherita con la mozzarella di bufala, come piace a te.

Un fischio, un colpo e tutto diventa nero.

Ti è piaciuto questo racconto? Leggi anche quelli delle altre fermate!