di Cristi Marci

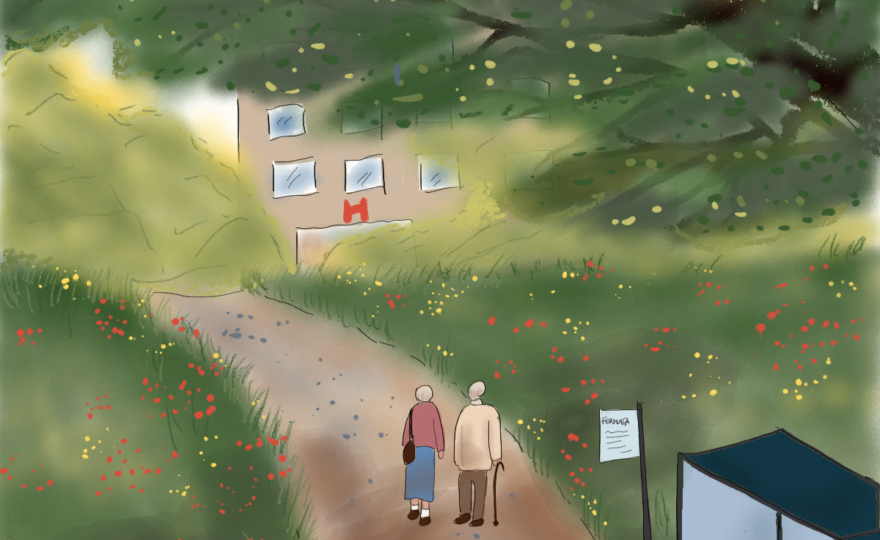

Illustrazione di Anastasia Coppola

Sono pochi i romanzi che lasciano un senso di inquietudine mentre svelano l’enorme anima della natura umana. Una vita come tante di Hanya Yanahihara, edito da Sellerio, è uno di questi.

Quanto pesa l’a natura’animo umano?

Non sempre le parole si rivelano capaci di contenere il peso delle proprie esperienze, di trasformarle attraverso la fioritura di un nuovo dialogo e ancor più di fare del proprio vissuto una bussola in grado di portaci verso nuovi orizzonti e di allontanarci da quelle schegge con le quali troppe volte abbiamo corso il rischio di tagliarci. Spesso queste creature viventi rischiano di appassire ancor prima che possano sbocciare in nuove sorgenti luminose, rendendo il corpo l’unico mezzo attraverso il quale esprimere quanto di più intimo e doloroso risiede al suo interno, dove le radici del passato corrono il rischio di ledere un presente dal futuro incerto.

Spesso le numerose trame che abbiamo vissuto solcano, come onde spumose, la superficie della nostra pelle depositando cicatrici, rughe o perfino indelebili sorrisi debitamente mascherati dal volto della menzogna e da un silenzio che non cessa un solo istante di fare rumore dal profondo della nostra fragilità.

Storia di una lunga amicizia

Una chiave quest’ultima che pagina dopo pagina porta con sé tanti chiaroscuri quante sono le emozioni vissute sia dal protagonista, Jude, che dai suoi tre amici di lunga data: Willem, Malcom e JB. Quattro ragazzi legati da un’amicizia di lunga data risalente ai tempi del college e che tuttavia, in un’America sempre in movimento, deve fare i conti con le richieste imposte dalla vita e dalle nuove sfide evolutive; di fronte alle quali ciascuno sceglierà un nuovo modo di stare al mondo.

Yanagihara invita chiunque desideri leggerla a conoscere gli inviolabili confini della vulnerabilità umana, dove il tradimento e la fiducia nei confronti sia del prossimo che del proprio vivere, riflettono i capisaldi attorno ai quali prende vita una trama fatta di abbandoni, riscatto, amore e speranze.

Parole pronte a ghermire e al contempo a far risplendere corpi forti e deboli, raccapriccianti e rumorosi ma tuttavia perfetti nella loro fragilità.

Eppure, l’amore nei confronti della vita sembra sfidare prepotentemente il desiderio della morte, creando un equilibrio che sul filo del rasoio è sempre pronto a crollare. A dissolvere le numerose speranze che non cessano un solo istante di alimentare un cuore che, malgrado gli eventi, tiene ancora duro. Reclamando ancora un ultimo battito.

Per chi ama farsi leggere

Farsi leggere da questo romanzo vuol dire riconoscere e riscoprire un linguaggio psichico capace di diramarsi anche e soprattutto a livello corporeo, sulla cui superficie i segni del nostro tempo danno vita a porte che non vorremmo si aprissero più.

In questo romanzo il corpo si fa dunque portavoce di un vissuto dai numerosi risvolti, rispetto ai quali tanto l’amore quanto il desiderio di riscatto sembrano collocarsi al servizio dell’altro e mai a proprio favore.

Leggerlo pertanto vuol dire addentrarsi in quei distretti corporei e in quegli anfratti oscuri della propria anima, entro i quali la paura del passato non cessa un solo istante di bussare alle soglie del proprio cuore; dove le trame della propria esistenza rischiano di sgretolarsi per sempre.

Per chi ama tornare a vivere

L’infinito rapporto fra il trattenere e il lasciare andare riflette a pieno titolo la modalità attraverso la quale il protagonista, Jude, sceglie di lasciarsi guidare dai quei linguaggi del proprio vissuto pronti a delinearsi sulla sua pelle. Quello che si evince è una brutale forza magnetica pronta a ridefinire il concetto del limite, oltre il quale la pelle stessa, nonché la propria carne, rischia di lacerarsi fino alle sue radici.

Perché la vera protagonista di questo magnifico romanzo è proprio la pelle, in carne e ossa; un velo fatto di tessuti cicatriziali che altro non fanno se non evocare strade ormai battute, bivi dinanzi ai quali il dovere era l’unica forma di sopravvivenza; scelte pronte a mettere in discussione finanche il concetto stesso di speranza.

Al contempo l’autrice pone l’animo del lettore di fronte ad una scelta di non poco conto, la stessa che mi ha accompagnato lungo questo sentiero fatto di carta e parole; ovvero quello di scendere nel profondo degli abissi dell’animo umano, affinché la parola possa tornare ad essere l’unica arma con la quale abbattere un’oscurità sulla quale si rischia di costruire la propria identità.

Un romanzo denso di imprevedibilità, anche narrativa, nel quale ogni finestra di carta che si sceglie di sfogliare invita a posare gli occhi su un mondo sempre nuovo, del tutto sconosciuto, dove anche l’ultimo briciolo di silenzio è pronto a trasformarsi in un grido rinnovato: quello di tornare a vivere.