di Laura Bortot

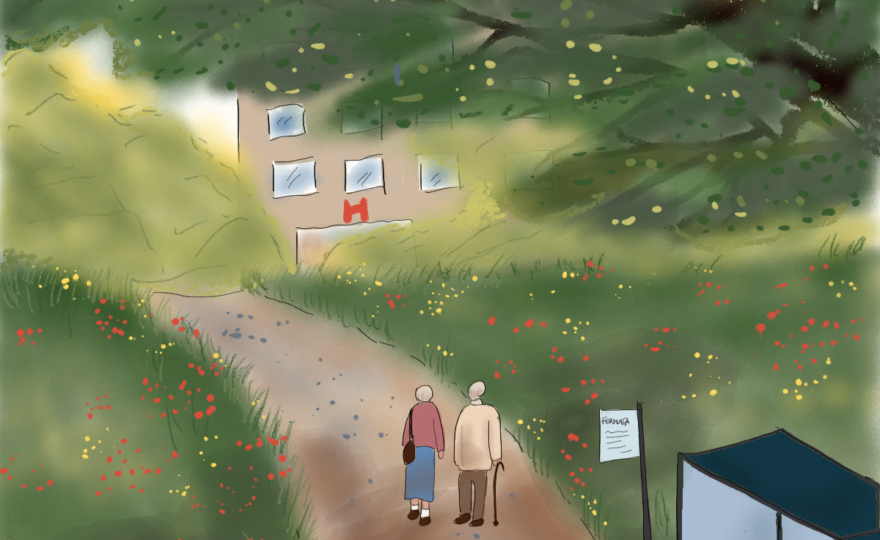

Illustrazione di Redazione

«È libero il posto, signorina?»

«Sì, certo, prego»

«Davvero un bel verde, quel suo maglione… »

«Grazie».

Scatta rapidissimo, il primo pensiero: questo vuole attaccare bottone.

Mi giro verso il finestrino, tanto per chiarire subito il concetto: non ho voglia di parlare.

Ma nei pochi secondi che mi sono serviti a rendermi conto della domanda e a formulare una risposta ho anche avuto modo di incrociare lo sguardo dell’uomo: due occhi azzurrissimi, quasi bianchi, spalancati sul mondo come se non restasse che lo stupore, e persi oltre il vetro, in un orizzonte opaco.

Subito sotto un naso storto e sottile, uno scivolo perfetto verso la bocca incerta tra un sorriso e un tremito. Sulla fronte un brizzolo di capelli scompigliati in una nuvola inquieta.

Non proprio il volto dell’aggressività.

Quindi mi rilasso, mentre il treno parte e le immagini al di là del finestrino se ne vanno, una dopo l’altra, dolcemente, e come sempre mi aggredisce quella sensazione di perdita definitiva.

«Davvero un bel verde… sì, sì, un bel verde… come l’albero, un albero di montagna, sì, sì, la montagna… ti ricordi l’albero… l’albero…».

Ruoto appena la testa per capire se stia parlando con me.

No, gli occhi continuano a guardare fuori, smarriti. Prendo dallo zaino il libro per segnalare ancora una volta che non c’è possibilità di conversazione.

«L’albero, l’albero verde, davvero un bel verde, ti ricordi? Non ricorda. No, non ricorda… L’albero verde, davvero un bel verde… Dobbiamo raccogliere le foglie? Ma l’albero è verde… Davvero un bel verde…».

L’udito disobbedisce e abbandona il libro.

La vista procede nella lettura. Forse ha solo bisogno di parlare, forse è solo un po’ strambo, dopotutto sta viaggiando da solo, immagino sappia dove andare, dove scendere. Declama a voce alta ma non urla, le parole sfilano senza picchi, scorrono in alvei sicuri, solo che hanno bisogno continuamente di appigli, la ripetizione come una sorta di conferma, una saldatura per poter passare al pensiero successivo.

«Verde, vedi il tetto verde? È il muschio, vedi? Il muschio è verde, vedi? Non vede. Dobbiamo togliere il muschio? Io non lo so… Dobbiamo togliere il muschio? Io non lo so… tu lo sai? Non lo sai. Il tetto è tutto verde. Davvero un bel verde… Ma non lo vede».

Ci sono patologie lievi, suppongo. Si vive leggermente scollati dalla realtà, si cerca di ritrovare un contatto attraverso la parola, può essere? Magari è una fase, un momento difficile della vita. Magari si prendono delle medicine che creano un certo equilibrio, solo che brandelli di mente si incaponiscono, si ribellano e sfuggono comunque.

«Il tetto verde, davvero un bel verde, ma le finestre non sono verdi, no, quelle no, ti ricordi? Perché non parli? Non parli? Non vuole parlare. Non parla. Ma le finestre non sono verdi, no, no, quelle no… invece sì, quando si chiudono diventano verdi, sì, sì, diventano verdi… Dobbiamo chiudere le finestre? Non lo so, tu lo sai? Così le finestre diventano verdi…»

Di nuovo un impercettibile movimento del capo per sbirciare il suo viso.

Sorride, sta sorridendo, sembra felice, guarda lontano nel paesaggio liquido al di là del finestrino, e sorride. Un’improvvisa tenerezza.

Riprende subito, con lo stesso tono di voce, solo che ora cavalca le parole.

«Davvero un bel verde, quando si chiudono diventano verdi, quando si chiudono… quando si chiudono… quando si chiudono è buio, ma poi è mattina, la mattina non è la montagna, no, no, la mattina non è la montagna, la mattina è il mare, sì, il mare, l’acqua, senti l’acqua, senti il mare? Dobbiamo entrare nel mare? No, vedi il mare? Lo sai il mare? Lo sai l’albero? No, non lo sai. Senti il mare? No, non lo senti…»

La cavalcata si spegne di colpo collassando sull’ultima frase: non lo senti.

Collassa, sembra sul punto di spezzarsi, poi riannoda miracolosamente un filo.

«Il mare è verde».

Un sorriso lontano.

«Il mare è verde, davvero un bel verde».

Parole lente, che a quel punto mai potrei sporcare con un commento qualsiasi per riacciuffarlo, per non lasciarlo precipitare nel crepaccio aperto tra due realtà che gli franano addosso, trascinando con sé detriti di ogni genere.

«Senti che il mare è verde? No, non lo senti. Non senti l’albero verde? Davvero un bel verde… Non senti il tetto verde? Non senti le finestre chiuse verdi? Non senti il mare verde? No. Non ricorda, non vede, non parla, non sente…»

Mi manca il respiro.

«Davvero un bel verde, signorina».

Mi guarda. Si alza. E scende alla stazione.