di Giulio Iovine

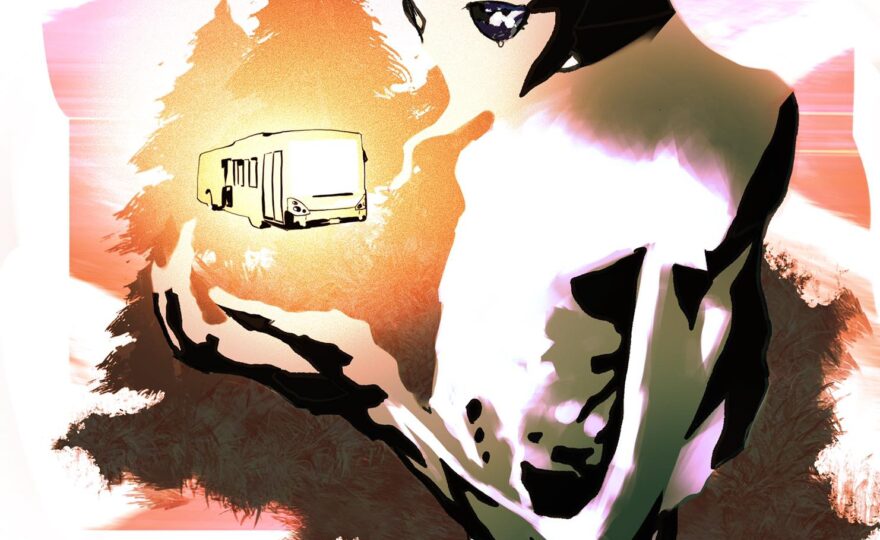

Illustrazioni di Ponzzz e Anastasia Coppola

Era uno di quegli autobus vecchi, vecchissimi, che non capisci come abbiano fatto a rimanere in servizio fino ad oggi, che abbiamo quelle astronavi a fisarmonica attaccate ai fili elettrici come balenotti alle loro mamme.

Era in ghisa, con la vernice gialla sbreccata, i cerchioni delle ruote coperti di polvere grigia, l’odore di nafta e di pelle umana, il vibrato possente dell’intelaiatura. Il gradino per arrivare dal marciapiede alle poltrone avrebbe stroncato più di un anziano.

Io me la cavai con lo stacco di gamba di cui, a quindici anni, cominciavo ad essere abbastanza disperato da potermi vantare.

Eppure Annachiara aveva detto che sì, potevo andare a studiare a casa sua! Annachiara portava sempre la salopette di jeans e questi maglioni amorfi, pieni del suo seno. Volevo dormirci in mezzo.

M’immaginavo il profumo.

Mentre l’autobus sputava, ringhiava e partiva, io continuavo a pensare a dormire abbracciato a lei nuda, ma in adorazione, senza offenderla con goffe richieste fisiche.

Per arrivare a casa sua ci sarebbe voluta almeno una mezz’ora.

Fissavo i giardini attorno alle case, la strada che si alzava, il cemento rotto dalle radici e dalle erbe. Era primo pomeriggio e non eravamo tantissimi a bordo. Nessuno che conoscessi, una mamma con due bambini, quattro o cinque vecchietti di sesso incerto, forse qualche coetaneo, uno zaino abbandonato su una sedia di pelle.

Lì per lì non capii perché appena prendevamo un rettilineo, l’autista accelerasse come se avesse il diavolo alle spalle.

Distratto come sempre, solo troppo tardi mi accorsi che eravamo usciti prima dalla città, poi dalla strada, poi dal sentiero, e insomma arrancavamo su una collina piantata a olivi. Cominciavano a venir fuori i primi sussulti di panico:

«Ma dove stiamo andando».

«Autista, scusi».

«Ehi».

«Si fermi, che cazzo fa».

Battevano coi pugni sul gabbiotto.

Ma era chiuso.

L’autista brandiva il volante con destrezza. Non rispondeva alle urla.

«Non prende il cellulare».

«Dove siamo?».

«Un sequestro?».

«Ma perché noi?».

«Ho paura».

«Cos’è questa luce?».

In effetti cominciavamo a non riconoscere più gli oggetti al di fuori dei finestrini. Gli alberi, i solchi della terra, le colline in lontananza, si fondevano con la luce e il cielo e si sformavano e riformavano e si scioglievano, i boschi montagne, le montagne mari, i mari deserti, i deserti paludi; il sole e la luna giravano in tondo nel cielo in preda a un furore quasi copulatorio, su e giù su e giù su e giù.

Tutta l’intelaiatura di ghisa tremava e il motore mandava un rombo sbrindellato. Mi acquattai tra sedile e sedile e mi strinsi allo zaino. Cominciai ad avere gli occhi lucidi. Avevo detto ad Annachiara le quattro, quattro e mezza.

E ora?

Ci fermammo: il conducente gridò CAPOLINEA SI SCENDE.

Io non mi alzai, rimasi immobile nel mio buco.

Perché, direte voi.

Ma perché avevo più o meno capito che non eravamo alla fermata Don Sturzo del 55 collinare. E poi perché non si poteva veramente scendere, il conducente era ironico. Nessuno stava scendendo, erano tutti terrorizzati e incollati ai loro sedili mentre dalle portiere salivano uno, due, dieci…

…cosi.

I cosi non erano molto alti, avevano la pelle liscia e azzurra, non un pelo né un capello, nessun naso visibile e nessuna palpebra, e credo nessuna bocca.

Avevano solo gli occhi, che coprivano ciascuno mezza testa.

Non ero sicurissimo sul numero delle braccia, frenetiche come zampe di una scolopendra.

Il conducente parlava, evidentemente con loro.

Loro lo guardavano senza rispondere.

O forse rispondevano senza parlare.

«…almeno trenta – finiva di dire il conducente – di tutte le età. Ci sono alcuni anziani, ma pochi. Il viaggio nessun problema, quattrocento milioni di anni in due minuti e mezzo. No, prima di così è impossibile. Non ci sarebbe abbastanza ossigeno nell’atmosfera. Non ci sono abbastanza piante sulla terraferma, prima di questo periodo. Ma certo che potete portarli fuori. Da qui in avanti di aria ce n’è. È prima che…ok, ve lo spiego di nuovo».

O non erano sveglissimi, o avevano qualche problema con la lingua che parlava lui.

«Bè, perfettamente sani non lo so, valuterete poi voi. Lasciate perdere gli anziani, fatene concime subito e chissenefrega. Piuttosto, quando verrò pagato?»

Uno dei cosi fece un gesto spazientito.

Al conducente esplose la testa, col suono di quando stappi un cartone di vino. La testa atterrò in mezzo alle due file dei sedili, proprio davanti a dove mi ero nascosto.

Mio malgrado, ci scambiammo uno sguardo complice. Il conducente rimase in piedi, decapitato, a muovere le braccia. Poi cadde con un tonfo.

I cosi cominciarono ad agguantare i passeggeri urlanti, e a buttarli fuori dall’autobus a calci e pugni. Le madri gridavano, i bambini piangevano. Un anziano fu trascinato di peso. Io rimasi immobile per un’eternità.

Infine ci fu silenzio abbastanza perché uscissi dal mio pertugio, e mi sedessi sul sedile dell’autobus abbandonato.

Quello che vidi fuori dai finestrini mi parve contemporaneamente una cosa mai vista prima, e – per via di qualche dettaglio – orribilmente familiare. Tirai fuori dallo zaino il libro di scienze, lo aprii sulle ere geologiche.

A pagina 326 c’era una figura che riproduceva un ipotetico paesaggio del Siluriano.

Cominciai ad andare con gli occhi dalla figura al paesaggio fuori dai finestrini, e in effetti tornava tutto. Lì c’era un fiume e intorno una specie di acquitrino. Come nel libro.

Tutto il terreno era cosparso da queste piante vascolari, alte meno di un metro, briofite, tracheofite, felci primitive, colorate in duecento tonalità diverse di verde vomito. Quello che camminava sotto la felce a occhio e croce era un millepiedi primitivo. A dieci metri dall’acquitrino le piante sparivano e una distesa di roccia nuda andava fino all’orizzonte: montagne bianche come panna, una bella giornata senza nuvole.

Ero in un autobus fermo non so dove, quattrocento milioni di anni prima di quando ero partito.

Mi alzai.

Il sole radente, di primo mattino, attraversava l’autobus da parte a parte.

Mi sedetti al volante.

So guidare un pochino, m’insegna nonno tutte le estati sul trattore.

Allora, i pedali ci sono, il cambio è questo, il volante c’è…c’era anche un mazzo di chiavi ancora inserite.

Pigiai la frizione e le girai.

Lo scassone si accese traballando e mugghiando.

Mollai delicatamente la frizione, toccando appena l’acceleratore, e via, in giro per l’acquitrino, spiaccicando non so quanti miriapodi.

Aprii il finestrino: sentivo caldo.

Mi arrivò l’odore della terra umida e il marcio del muschio.

Fu lì che cominciai ad urlare.